こんにちは。当ブログをご覧いただきありがとうございます。

めてろぐの「めてお」です。

皆さんはデスク周りのオーディオ関連はどのようにしていますか?

僕は今まで特にこだわっていなく、NZXTが好きでNZXTのヘッドセットを使っていたのですが、

先日、CDプレーヤー《Shanling EC Smart》のレビューでお世話になったMUSIN様よりお声がけをいただき、

デスクトップDACを初デビューする形になりました。

他の方のデスク周りでも導入されているのを見かけますが、今回は2025年8月に発売されたTOPPING DX5Ⅱをご紹介します。

デスク周りにマッチするようなデザインなので、インテリア重視の方にも嬉しいですが、

初めてのデスクトップDACとしてオススメできるのか?ということで

実際に3ヶ月以上使用してみた感想を本記事でお伝えします。

Topping製品に興味をお持ちの方はこちらも要チェック!

ショート動画公開しております

ご参考になれば嬉しいです!

DAC とは?

そもそも何でDACを使うのか?という話です。

DACは「Digital to Analog Converter(デジタル・アナログ変換器)」の略で、

ざっくり言うと、「パソコンやスマホの“デジタル音”を、人間の耳で聞ける“アナログ音”に変換する装置」です。

厳密に言うと、MP3などの音楽データは0と1のデジタル信号ですが、

音として聞くには、電気の波(アナログ信号)に変換する必要があります。

そこでDACを使って変換するのですが、

実はスマホやパソコン、ゲーム機などにも内蔵されており、意外と身近なものになっております。

じゃあ何で据え置きのDACを設置するの…?と思うかもしれませんが、

理由はPCやスマホなどの内蔵DACではノイズの影響が受けやすく、

デスクトップDACを用意することによってノイズを回避し、「より純粋で、より正確な音を聴きたい」ので、

特に音にこだわっている方は導入されております。

音の世界…底が見えなさそう!

「Topping DX5 II」の概要

ということで、今回は「Topping DX5 II」のレビューをすることになりましたが、

やはり魅力的なのはこのスタイリッシュで美しい筐体のデザイン。

金属製でチープ感は一切なく、また中央に液晶がありますので、

男心をくすぐるガジェットになっております。

今回お声がけいただいたのも、デスク周りに合うから…ということかもしれませんね。

ありがとうございます(嬉し泣き)

仕様

製品仕様

| サイズ | 190×131×44mm (ゴム足を含む) |

|---|---|

| 重量 | 954g |

| 電源 | AC(100-240V 50/60Hz) |

| 消費電力 | 15W |

| DAC | ES9039Q2M×2 |

| 対応サンプリングレート | PCM 768kHz / 32bit、DSD512 |

| Gain機能 | Low / High |

| Bluetooth | Ver5.1 |

| Bluetoothコーデック(受信機能のみ) | LDAC / aptX-Adaptive / aptX aptX HD / AAC / SBC |

オーディオ特性

| 6.35mmヘッドフォン出力 | |

|---|---|

| THD+N@1kHz(A-wt) | <0.00008% @Output=200mW(32Ω) <0.00007% @Output=22mW(300Ω) |

| THD @20-20kHz(45kBW) | <0.00060% @Output=200mW(32Ω) <0.00050% @Output=22mW(300Ω) |

| SNR @MAXOUT 1kHz(A-wt) | 131dB @1kHz |

| ダイナミックレンジ@1kHz(A-wt) | 131dB @1kHz |

| 周波数特性 | 20Hz – 20kHz(±0.3dB) 20Hz – 40kHz(±1.0dB) |

| 出力レベル | 7.2Vpp @Gain Low 24.2Vpp @Gain High |

| ノイズ(A-wt) | <1.1uVrms @ Gain Low <2.5uVrms @ Gain High |

| クロストーク | -127dB @1kHz |

| Gain | Gain Low 8.6dB(Vrms/FS) Gain High 18.7dB(Vrms/FS) |

| チャンネルバランス | 0.3dB |

| 出力インピーダンス | <0.1Ω |

| 出力パワー | 3300mW×2 @16Ω THD+N<1% 2200mW×2 @32Ω THD+N<1% 1160mW×2 @64Ω THD+N<1% 250mW×2 @300Ω THD+N<1% 120mW×2 @600Ω THD+N<1% |

| 負荷インピーダンス | >8Ω |

| 4.4mm/4-pin XLR ヘッドフォン | |

| THD+N@1kHz(A-wt) | <0.00008% @Output=850mW(32Ω) <0.00007% @Output=90mW(300Ω) |

| THD @20-20kHz(45kBW) | <0.00060% @Output=850mW(32Ω) <0.00050% @Output=90mW(300Ω) |

| SNR @MAXOUT 1kHz(A-wt) | 133dB @1kHz |

| ダイナミックレンジ@1kHz(A-wt) | 133dB @1kHz |

| 周波数特性 | 20Hz – 20kHz(±0.3dB) 20Hz – 40kHz(±1.0dB) |

| 出力レベル | 15.0Vpp @Gain Low 48.0Vpp @Gain High |

| ノイズ(A-wt) | <1.6uVrms @ Gain Low <4.3uVrms @ Gain High |

| クロストーク | -143dB @1kHz |

| Gain | Gain Low 14.6dB(Vrms/FS) Gain High 24.7dB(Vrms/FS) |

| チャンネルバランス | 0.3dB |

| 出力インピーダンス | <0.1Ω |

| 出力パワー | 7600mW×2 @16Ω THD+N<1% 6400mW×2 @32Ω THD+N<1% 4300mW×2 @64Ω THD+N<1% 990mW×2 @300Ω THD+N<1% 490mW×2 @600Ω THD+N<1% |

| 負荷インピーダンス | >8Ω |

| RCA | |

| THD+N@1kHz(A-wt) | <0.00008% |

| THD @20-20kHz(90kBW) | <0.0005% |

| SNR @1kHz(A-wt) | 128dB |

| ダイナミックレンジ@1kHz(A-wt) | 128dB |

| 周波数特性 | 20Hz – 20kHz(±0.3dB) 20Hz – 40kHz(±1.0dB) |

| 出力レベル | 2.5Vrms @0dBFS |

| ノイズ(A-wt) | <1.1uVrms |

| クロストーク | -135dB @1kHz |

| チャンネルバランス | 0.3dB |

| 出力インピーダンス | 50Ω |

| XLR | |

| THD+N@1kHz(A-wt) | <0.00006% |

| THD @20-20kHz(90kBW) | <0.00015% |

| SNR @1kHz(A-wt) | 132dB |

| ダイナミックレンジ@1kHz(A-wt) | 132dB |

| 周波数特性 | 20Hz – 20kHz(±0.3dB) 20Hz – 40kHz(±1.0dB) |

| 出力レベル | 5.0Vrms @0dBFS |

| ノイズ(A-wt) | <1.3uVrms |

| クロストーク | -147dB @1kHz |

| チャンネルバランス | 0.3dB |

| 出力インピーダンス | 100Ω |

「Topping DX5 II」には、フルバランスD/A構成になっており、

左右の音を完全に別の回路で処理する仕組みになっております。

これによりノイズの影響を受けにくく、音の広がりや立体感がはっきりします。

さらに、ESS社製の最新DACチップ(ES9039Q2M)が2基搭載されています。

ESS社の高性能DACチップを2基使って、左チャンネルと右チャンネルをそれぞれ専用に変換する構成で、

左右をしっかり分けて、音の輪郭や空間表現をより正確に再現できるようになっております。

その他、製品の特徴は下記の通り。

- 次世代アーキテクチャ X-Hybrid Headphone AMP Circuit

- 自社開発I/V変換ソリューション

- カスタマイズ可能な10バンドパラメトリックイコライザー搭載

- XMOS XU316&Thesycon Driver 安定と信頼のプラグ&プレイ

- LDACをサポートした、Bluetoothレシーブ機能対応

- 自由にカスタマイズが可能な、アウトプットオプション

- 12Vトリガー対応と幅広い接続性

僕には理解するのが難しい内容ばかりですが、

とにかく機能がてんこ盛り…!

デスクトップDACのなかではかなり豊富な機能が搭載されており、

これで5万円以下はかなりコスパが良い!とオーディオ界隈では好評のようですが、

オーディオ初心者の方がいきなり導入するとなると、いきなり5万は出しにくいのが本音…でしょう。

「Topping DX5 II」の付属物

まずは、DX5 IIの外観を見ていきます。

外装

外装はマットな黒、さらに細かな布地のようなテクスチャがあり、高級感のあるデザインになっています。

届いた瞬間からワクワクさせてくれますね。

付属物

「Topping DX5 II」は、下記が付属しております。

- Topping DX5 II 本体

- USBケーブル

- 6.35mm to 3.5mmアダプタ

- 電源ケーブル

- Bluetoothアンテナ

- 製品保証書

説明書は付属していませんので、必要な方は下記リンクよりPDFで確認する必要があります。

また、リモコンの動作には電池が必要になりますが、

付属していないので単4電池 ✕ 2を自分で用意しなければいけません。こちらも要注意です。

全体のデザインとしては、シンプルかつ無駄のないデザインで、スタイリッシュさを感じます。

筐体は金属製なので、チープさは一切ありません。

フロントにはイヤホンジャックとボタン・ノブ、

リアには端子類・電源スイッチが備わっております。

裏側にはゴム脚、そして技適やPSEマークを含む内容のシールが貼っております。

目立たないところに貼ってくれるのが地味に嬉しいです。

電源を接続して起動すると、最初に言語選択画面が表示されます。(日本語はファームウェア更新で対応)

言語を選択するとこの画面になり、このまま使用することができます。

ファームウェアのアップデートについて

前述の通り、日本語に対応させるには最新のファームウェアに更新する必要があります。

工場出荷時では最新バージョンが適応されている可能性がありますが、

そうでない場合は自分でアップデートしなければいけません。

PCに接続しなければいけないので要注意!

こちらのリンク先よりファームウェアの配布・導入方法の解説がされていますので、要チェックです。

「Topping DX5 II」セットアップ・ギャラリー

僕の白いデスク周りに「DX5 II」を設置してみました。

白デスクに馴染んでおり、インテリア重視として導入するのもアリですね。

ちなみに、下に取り付けてあるデバイスは、同じくToppingより発売している「E1x2 OTG」です。こちらは後日レビューします!

実際にイヤホンを繋いで試してみた

ここからは、実際に「DX5 II」を使ってみた感想を書き込んでいきます。

一応ですが、僕はオーディオ系の知識は深くなく、そもそもこのような外付けDACを初めて使用します。

なので、知識がある方にとっては役に立たない内容かもしれませんので、ご留意ください。

逆に言えば、初めて外付けDACを導入される方向けとして

見れもらえれば参考になるかもしれません。

ATH-M20x WH で試してみた

まずは以前レビューした、オーディオテクニカのヘッドホン「ATH-M20x」で試してみました。

が、正直なところ、違いが感じられませんでした・・・。

そもそも、「ATH-M20x」はエントリーというのもあり、クセのないフラットな音質が特徴ですが、

それ以上のきめ細やかな音の再現が難しいのがデメリット。

僕の耳の問題もあるかもしれませんが、DACへ繋いでも恩恵を得られにくいことが分かりました。

少なくとも、エントリーモデルで「DX5 II」を使用すると、安物買いの銭失いになってしまいそうです。

自作PCでも、CPUとグラボの性能差が大きすぎると「ボトルネック」になりますので、それと同じかもしれませんね。

Razer Moray で試してみた

次に試してみたイヤホンは、Razerより発売されている「Razer Moray」。

他のレビューでもある通り、中高音に関して輪郭がボケている印象で、

例えばFPSゲームで敵の定位置が分かりづらい…という現象が起きてしまいます。

ただ「DX5 II」に繋いでみたら、ある程度改善されているように感じて、音の透明感や奥行きが分かりやすくなりました。(とはいっても、他イヤホンと比べても完璧ではないですが…)

「Razer Moray」で試した結果、僕くらいでも違いが分かるように感じた、

ということが分かりました。

水月雨 (MOONDROP) 流星 – Meteor を買って試してみた

上記のイヤホンを試した結果、思った以上に変わらないのでは…?

DX5 IIの真価を得るには、それなりの価値があるイヤホンを試さなければ!

ということで、SNSなどで相談した結果、76,500円もするハイエンドモデル「水月雨 (MOONDROP) 流星 – Meteor」を買ってしまいました…。(相談いただいた方ありがとうございます!)

購入した要因は、大体8割くらい名前に影響されました…。

とはいえ、DX5 IIを提供されている以上、

実質無課金ですよね(意味不明)

少し脱線しますが、流星 – Meteorの表面の素材には、名前の通り本物の隕石が使用されているようで、

所有欲も満たしてくれます。

パッケージや同梱の写真風イラストが美しすぎる…!

イヤホン自体の感想としては、中高音の解像度が圧倒的に良くて驚きました。

細かな楽器の音も繊細に聴こえてさらにボーカルも明瞭に聴こえるので、

曲に対しても新たな表現に気付くこともできました。

PCに直挿ししても十分ですが、DX5 IIを4.4mmのイヤホンジャックに接続することによって、

Meteorの繊細さをさらに引き出してくれるようになり、イヤホン自体の真価をさらに発揮させるような存在だと感じました。

FPSゲームに対しても銃声や足音の方向性が鮮明に分かるようになり、

これらがあるだけでも有利に感じるようになりました。

ただ思ったのが、5万円+7万円でこの環境を手に入れられる訳ですが、

導入コストが高く、初心者の方に勧められるのか…?ということです。

知識が乏しい僕が言うのもアレですが、こうゆうのをオーディオ界で言う「沼」だということに気付かされました。

ここからさらにケーブルも替えるとどうなるんだろう…と思いましたが、とりあえず一旦ここで試すのを終了しようと思います。

本体の画面表示

DX5 IIでは本体画面に液晶が付いているのが特徴ですが、テーマが3つ存在しており、

それぞれ切り替えることが可能です。

デスク周りの雰囲気や気分に応じて変えれるので、嬉しい機能です。

表示に関して、細かな調整としては下記の通り可能です。

- テーマカラーの切り替え

- 輝度調整(3段階+自動調整)

イコライザーについて

DX5 IIでは、Topping Tuneを使ってイコライザーを調節することができます。

ちなみにこちらのソフトウェアはToppingが接続されていないと使用できません。

ちなみに、日本語非対応で対応OSはWindowsのみなので要注意です。

正直なところ、カスタマイズが自由すぎて僕が見ても「何だこりゃ」と思うくらいです。

ただ、User Configに5個のプリセットが内蔵されているので、

とりあえず色んなプリセットを試してみてはいかがでしょうか。

個人的にはEQ:5Dynamicにすると低音・高音が強調されるので、

EDMなどと相性が良さそうです。

Local Configに設定を保存すれば本体メモリに登録されるので、

本体でイコライザーを切り替えればMac等のOSでも使用することができます。

購入前に試したい場合

さて、DX5 IIについてまとめましたが、やはり「購入前に試してみたい!」と思うかもしれません。

下記では実際に試す方法を掲載します。

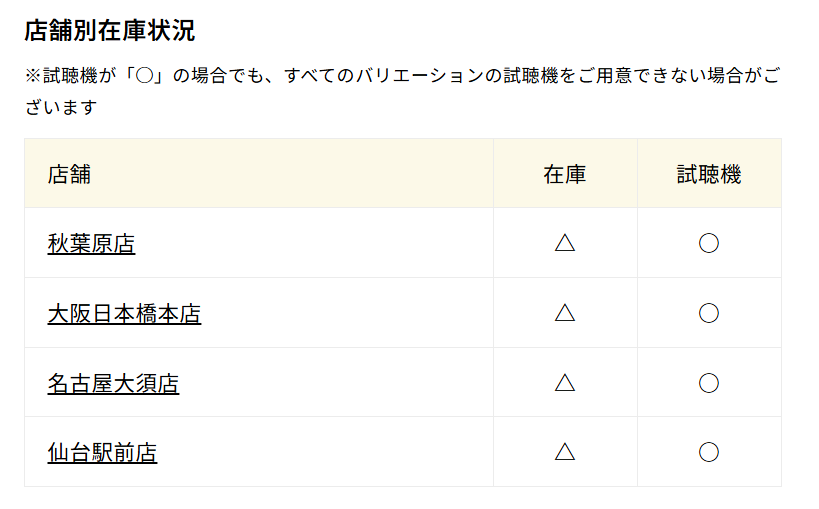

① 実店舗(e☆イヤホン)に行く

e☆イヤホンではイヤホン以外にも様々な音響デバイスを取り扱っております。

実は以前行った際にもDX5 IIが展示されており、実際に試すことができました。

もちろん、イヤホンを持参して接続することができるので、

実店舗(秋葉原・大阪日本橋・名古屋・仙台)が近い方はぜひ試してみてください。

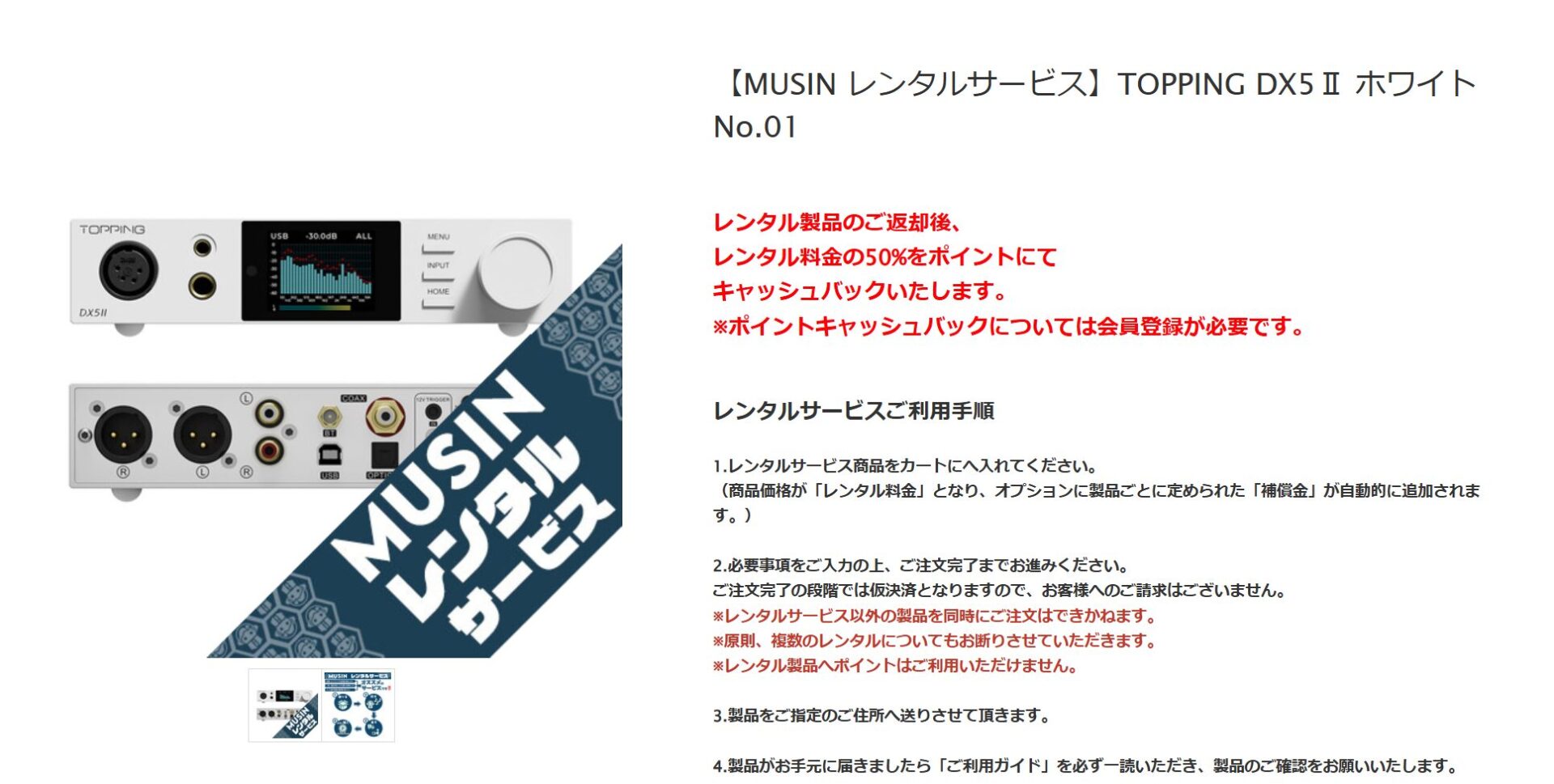

② MUSIN レンタルサービスを利用する

e☆イヤホンが近くにない…!という方や、自宅でじっくりと試してみたい方にオススメです。

MUSINでは、DX5 IIをはじめとしたオーディオ機器のレンタルサービスを行っております。

気になる製品を7日間じっくり試せるので、「購入してから合わなかったらどうしよう…」という方でも安心。

レンタル料金の50%をキャッシュバックしてくれるので、返却後に購入したい!という場合にお得に購入することができます。

実際に設置してデスク周りに合うかを確認できますね!

まとめ

最後に、「TOPPING DX5Ⅱ」を実際に使用してみて

個人的に良かった点・気になった点をまとめます。

- デスク周りに合わせやすい、シンプルでスタイリッシュなデザイン

- 多機能で様々な接続方法に対応

- イヤホンの真価を発揮する性能

- 男心をくすぐるモニター表示

- 初めてのDACとしては手に出しにくい価格帯

- マニュアルが無く、専用イコライザーアプリが日本語非対応

今回は初めてのデスクトップDACとして「TOPPING DX5Ⅱ」をご紹介する機会をいただきました。

他のコンパクトDACを触っていれば、DX5Ⅱの魅力がより伝えることができたかもしれませんが……

それでも、白を基調とした自分のデスク環境に馴染むデザインで、

大変気に入っており、今後も使っていくことでしょう。

そして今回のレビューを通して、オーディオの奥深く壮大な世界に触れるきっかけもいただきました。

このような貴重な機会をくださった MUSIN様には心から感謝しています。

ちなみに、Meteorのイヤホンを買ったので

大きな出費になってしまいました…

- デスクトップDAC選びで失敗したくない

- デスク周りに合うデザインを求めている

- 手持ちのイヤホンの音質をアップデートしたい

本記事は以上になります。

ここまで見ていただきありがとうございました!

コメント